新的司法解释实施后,对此类案件的审理产生了重大变化,笔者在新司法解释实施前后均代理过此类案件,而且不仅代理过作为原告的股民,还代理过作为被告的上市公司,近期还有几件证券虚假陈述的案件在办理中。根据笔者的实务经验和最新司法解释,建议需要向上市公司索赔的股民注意如下事项:

- 选择正确的管辖法院和被告

对于在实施日至揭露日之间买入虚假陈述上市公司股票,并在揭露日之后卖出或继续持有该公司股票的股民可以提起证券虚假陈述诉讼,关于实施日、揭露日、基准日的认定,后文会详细说明。对于有资格提起此类诉讼的股民,要正确选择管辖法院和被告。

1.旧司法解释规定的管辖法院,只要起诉上市公司,则管辖法院一般为上市公司所在地省、直辖市、自治区人民政府所在的市、计划单列市和经济特区中级人民法院管辖,比如某上市公司在江西省赣州市,如果要起诉该上市公司,则需要到江西省南昌市人民中院起诉,而不是在江西省赣州市人民法院起诉,一些股民甚至一些第一次代理此类案件的律师经常会搞错管辖法院。

新司法解释规定的管辖除了包括旧司法解释的规定外,还增加两个特别规定:

(1)特别代表人诉讼案件的特殊规定,《最高人民法院关于证券纠纷代表人诉讼若干问题的规定》第二条规定特别代表人诉讼案件,由涉诉证券集中交易的证券交易所、国务院批准的其他全国性证券交易场所所在地的中级人民法院或者专门人民法院管辖。对于上交所,则由上海金融法院管辖;对于深交所,则由深圳中院管辖。《最高人民法院关于证券纠纷代表人诉讼若干问题的规定》第三十二条规定法院发布权利登记公告,且公告期间受50名以上权利人特别授权的,则为特别代表人诉讼。

(2)授权各省市高院可以根据实际情况确定管辖此类案件一审的其他中院,比如上海,此类案件一审由上海金融法院管辖,全国不少高院也开始设立专门法院或法庭审理此类案件。

2.对于股民来说,要想索赔成功,不能只起诉上市公司,对于上市公司的控股股东、实际控制人,有责任的董监高和中介机构均应列为被告,尤其一些已经ST的上市公司,本身上市公司的财务状况和现金流非常差,只起诉上市公司,胜诉后要执行到位也很难。

二、新旧司法解释规定立案时提供的证据材料有所区别

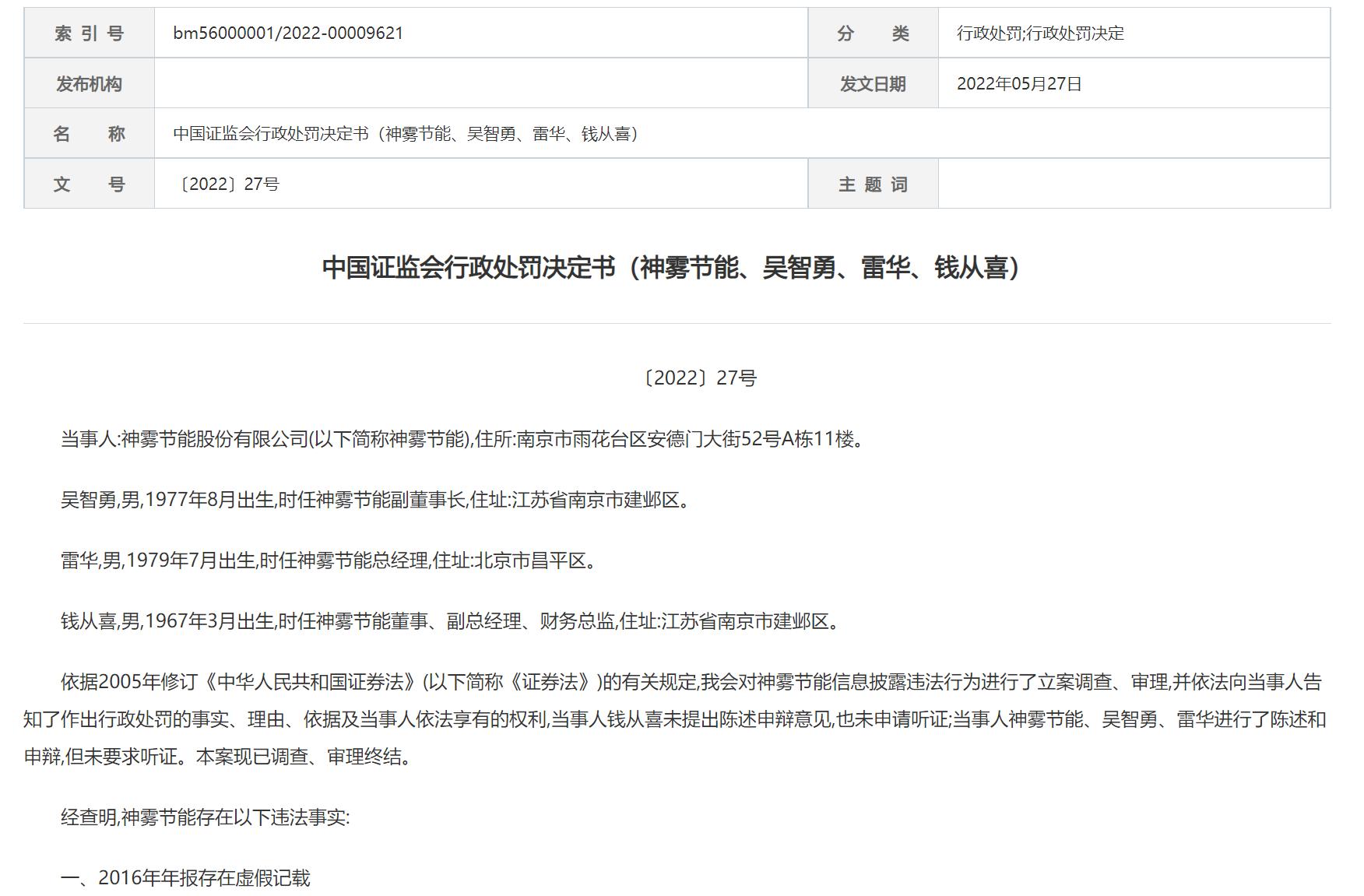

新司法解释第二条规定了三类证据材料:1.证明原告身份的相关文件;2.信息披露义务人实施虚假陈述的相关证据;3.原告因虚假陈述进行交易的凭证及投资损失等相关证据。不要求提供监管部门行政处罚(往往指证监会的行政处罚决定书)或者人民法院生效刑事判决。

旧司法解释也要求提供三类证据材料:1.监管部门提交行政处罚决定或者公告,或者人民法院的刑事裁判文书;2.自然人、法人或者其他组织的身份证明文件,不能提供原件的,应当提交经公证证明的复印件;3.进行交易的凭证等投资损失证据材料。

新司法解释以信息披露义务人实施虚假陈述的相关证据替代了行政处罚决定书,也即明确此类案件不以行政或刑事处罚为前置条件,放宽了立案范围。另外关于原告的身份证明文件不再要求提供原件或提交公证证明的复印件,新司法解释实施之前此类案件的原告需要花费好几百元去做一个身份证公证文书才能立案,新司法解释给原告减轻了程序负担,对于股民索赔是重大利好。但据笔者了解,目前司法实践中,没有行政处罚决定书依然很难成功立案。

三、虚假陈述的实施日、揭露日、基准日的确定

1. 虚假陈述实施日,是指信息披露义务人作出虚假陈述或者发生虚假陈述之日。

新司法解释明确信息披露文件或者相关报导内容在交易日收市后发布的,以其后的第一个交易日为实施日。比如虚假陈述的公告是在周二下午2点发布,实施日就是公告当日,但如果是在周二下午4点发布,此时已经收市,那该公告并不会影响当日股票交易,因此实施日是公告后的第一个交易日,也即周三。注意,揭露日的认定并不需要考虑发布的时间是否在交易日的收市前后,也即无论是下午2点还是下午4点发布的,揭露日均是发布当日。

2.虚假陈述揭露日,是指虚假陈述首次被公开揭露并为证券市场知悉之日。

新司法解释明确除当事人有相反证据足以反驳外,下列日期应当认定为揭露日:

(一)监管部门以涉嫌信息披露违法为由对信息披露义务人立案调查的信息公开之日;

(二)证券交易场所等自律管理组织因虚假陈述对信息披露义务人等责任主体采取自律管理措施的信息公布之日。

该规定对于作为原告的股民是重大利好,而对于作为被告上市公司则明显加重了举证责任。司法实践中对于揭露日的认定需要考虑揭露日披露虚假陈述信息与行政处罚决定书中的内容的相关性、充分性、一致性、权威性,证监会立案调查公开之日往往披露的信息很少,有时候因为披露信息不符合充分性、一致性的要求,而没有被认定为揭露日,但新司法解释明显在选择揭露日上更加倾向于权威性,优先考虑信息披露主体的权威性。

3. 投资差额损失计算的基准日,是指在虚假陈述揭露或更正后,为将原告应获赔偿限定在虚假陈述所造成的损失范围内,确定损失计算的合理期间而规定的截止日期。

在采用集中竞价的交易市场中,自揭露日或更正日起,被虚假陈述影响的证券集中交易累计成交量达到可流通部分100%之日为基准日,也即至揭露日起累计换手率达到100%之日为基准日。

自揭露日或更正日起,集中交易累计换手率在10个交易日内达到可流通部分100%的,以第10个交易日为基准日;比如在揭露日后第5个揭露日,累计换手率就达到100%,那基准日就是揭露日后的第十个基准日。

在30个交易日内未达到可流通部分100%的,以第30个交易日为基准日。比如在揭露日后第30个揭露日,累计换手率还没有达到100%,那基准日就是揭露日后的第30个基准日。

虚假陈述揭露日或更正日起至基准日期间每个交易日收盘价的平均价格,为损失计算的基准价格。

注意实施日之后、揭露日或更正日之后、基准日之前,包括该日;所称揭露日或更正日之前,不包括该日。

四、原告投资损失范围及计算

1. 原告实际损失范围包括投资差额损失、投资差额损失部分的佣金和印花税。注意并不包括利息损失。

2.原告实际投资损失=(买入均价-卖出均价)*揭露日至基准日期间卖出股票数+(买入均价-基准价)*基准日后持有股数。

买入均价指股民在实施日至揭露日期间买入股票的均价。

卖出均价指揭露日指基准日期间卖出股票的均价,均价的计算方法一般有算数平均法、加权平均法、移动加权平均法。

虚假陈述揭露日或更正日起至基准日期间每个交易日收盘价的平均价格,为损失计算的基准价格。

目前司法实践中,对于原告实际投资损失,往往还要扣除系统风险、行业风险及其他风险因素,很多法院开始对投资损失进行专门的司法鉴定,但这属于被告的举证责任,原告在起诉时可以依照此公式进行计算。

五、诉讼时效

股民索赔是一定要注意,要在诉讼时效内起诉。

新司法解释规定以揭露日或更正日起算诉讼时效,诉讼时效是3年,适用中断、中止的规定。在普通代表人诉讼中,未向人民法院登记权利的投资者,其诉讼时效自权利登记期间届满后重新开始计算。向人民法院登记权利后申请撤回权利登记的投资者,其诉讼时效自撤回权利登记之次日重新开始计算。投资者保护机构依照证券法第九十五条第三款的规定作为代表人参加诉讼后,投资者声明退出诉讼的,其诉讼时效自声明退出之次日起重新开始计算。

文章作者:李卞